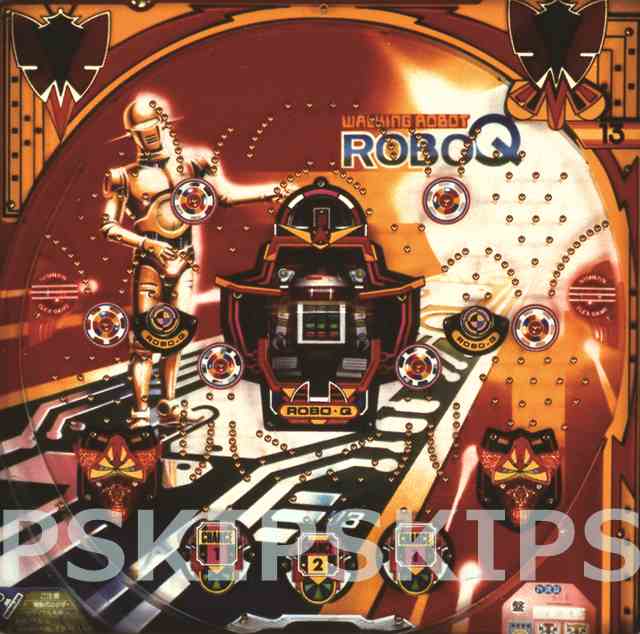

ロボQ

西陣

| 発表時期 |

1986年

2月1日

|

|---|---|

| 種別 | 2種 |

| 玉貸機 |

現金機

|

| 羽根開閉時間(落とし、センター) | 0.5秒、(2.4秒間に)2回 |

| カウント&最大継続回数 | 10個&8回 |

| 賞球数 | オール13 |

西陣の羽根モノとしては『レッドライオン』に次いで売れた機種で、約87,000台以上のセールスとなった。効果音には名前が付いていて、落としチャッカー入賞時はコスモアラームⅠ、センターチャッカー入賞時はコスモアラームⅡ、V入賞時はチャンスアラーム、継続時のロボットが動くタイミング以降はフューチャーサウンドだ。そういわれてみると、宇宙っぽいというかハレー彗星っぽい効果音である。

左右落としに入ると0.5秒、センターに入ると2.4秒間に2回の羽根開閉を行う。羽根に拾われた玉は当時の羽根モノではたまにあることだが、左から右に抜けることがあった。多くは羽根から直接下段に落ちるか、上段ステージを奥に転がってロボットの足に当たってから手前に転がってくる。どちらにもV入賞のチャンスはある。

役物下段手前中央にあるVゾーンに入れば大当たりだ。すぐに役物上部にある小っちゃい7セグに「8」が表示され、これは継続するごとにカウントダウンしていく。羽根開閉10回目、もしくはハズレ玉を5個カウントするまでは役物に大きな変化はないが、そのどちらか以降はロボットの顔が時計回りに回転し、両足が交互に前後に動くようになる。この変化が重要で、もちろん変化前にもV入賞のチャンスはあるが、両足が動いてタイミング良く玉がその足に当たると綺麗にV入賞する。

1Rパンクもあれば8Rの完走もある。そんな羽根モノである。

ロボットの足がズレて止まるとチャンス!?

『レッドライオン』をメインに打っていた我がホールに『ロボQ』が導入されたのは昭和61年春くらいだったか。5月くらいから打ち始めた記録は残っているが、怠惰なパチプロにとっては楽に打ち止めできる機種、もしくは台があればそちらに流れるわけで、人気の『ロボQ』とはいえ、釘が甘くなるか台のクセを完璧に掴むかしないと、そう簡単には「打ってあげない」のである。

そんな『ロボQ』には軽い攻略法があった。それは、ロボットの足のズレである。大当たりになり、途中でパンクした場合に、たまに足が正規の位置ではなく少しズレて止まることがあった。左右のどちらかの足が通常よりちょっとだけ前にあると、その足に当たった玉が通常よりは高い確率でV入賞するのである。

機種名に対する一考察

令和の今、機種名はメーカーがちゃんと発表するから間違いようがない。たまに、機種名の一部に半角があったりマークみたいなものがあったりすると少し面倒臭いけれど。

しかし、昭和時代のパチンコ台の名前はある意味テキトー。よくあるのが『ビッグ』である。資料にはビッグ、カタログはびっく、パチンコ台の役物部分にはBIGと書いてあり…。まあ、あの頃は機種名を意識して打つことなどほとんどなく、誰も困らなかったのも事実だが…今、困ってるんだよ!

西陣では機種名の前にある『エレックス』。これは機種名の一部ではないのだが、例えば『エレックスサンダーバード』などは自分自身もそれが正当な機種名だと思い込んでいて、平成初期のパチンコ雑誌に原稿を書いた際には『エレックスサンダーバード』と明記した。このエレックスは西陣が昭和52年頃に発表した特定機種から付けるようになったものだが、単に機械の性能によるもので、正式資料には載っていない。だから本稿でもエレックスは付けていない。

『ロボQ』に関しても、ちょっと悩んだ。機種名として『ハレーすい星 ロボQ』というのが一般的なような気がしたからだ。これは多分、カタログなどの資料にそう書いてあるからだろう。ただ「ハレーすい星」はキャッチみたいなもので、これを機種名の一部と解釈すると他機種でも同じようなことになるわけで…。なので、ここでは単に『ロボQ』と表記した。ちなみに型式名も『ロボQ』である。

ロボQ P-2も各都道府県の認定を受けているが詳細不明。